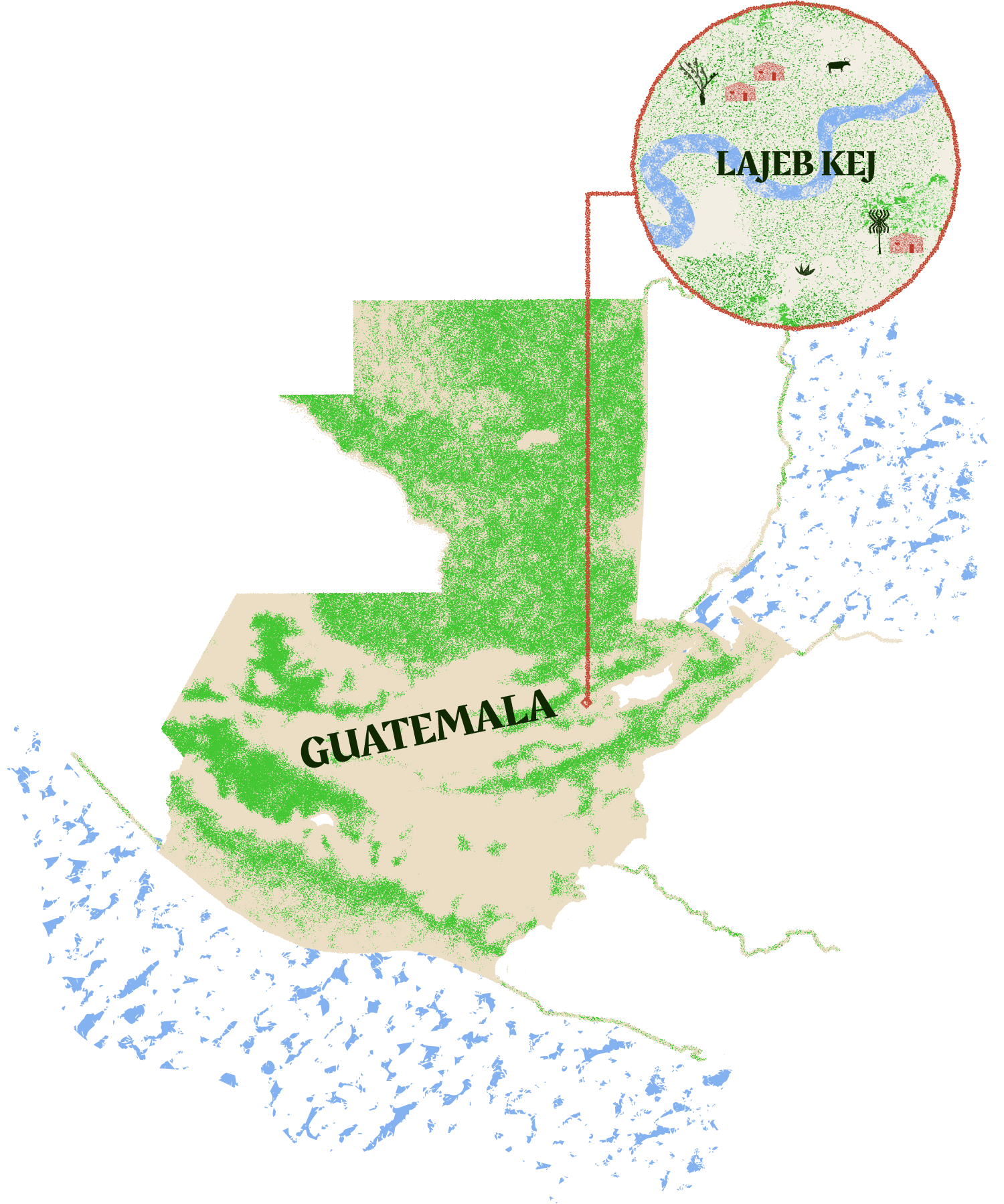

LAJEB KEJ

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

EDICIÓN DE VÍDEO

TEXTO

Marta Saiz

Vista del río Polochic, fuente vital para las comunidades indígenas de Alta Verapaz, ahora en riesgo por la contaminación y la explotación de recursos naturales.

El 22 de enero, la comunidad Lajeb Kej, en el Valle del Polochic, a 460 kilómetros de Ciudad de Guatemala, fue desalojada por orden judicial. Su tierra, declarada baldía por el Registro de Información Catastral, es de interés para empresas extractivas. Según la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), 500 policías ejecutaron el desalojo, destruyeron viviendas, quemaron cosechas y dejaron fuera de sus casas a más de 50 personas. “Nos matan y nadie levanta la voz”, denuncia Carlos Morales, coordinador general de la asociación.

Este pueblo lleva años enfrentando amenazas de desalojo debido a la expansión de la hidroeléctrica Santa Teresa, algo que ya ocurrió con su vecina Nuevo Chintún. Conformada por 186 personas –en su mayoría mujeres y niñas–, se unieron tras la pandemia de la COVID-19 para construir un futuro basado en su cosmovisión maya. Desde entonces, han sufrido amenazas constantes, materializadas en varios intentos violentos de desalojo extrajudicial.

Jessica Beatriz Xol, de 35 años, vive en la comunidad junto a sus hijos. La joven relata que un supuesto dueño de la tierra ha amenazado a los habitantes y cercado el terreno con alambre, alegando que esas tierras le pertenecen. “Me preocupa nuestra seguridad porque, además, ni la policía ha sido efectiva en la resolución del conflicto, ni el supuesto propietario ha mostrado interés en un diálogo”. También cree que la amenaza de construcción de una nueva hidroeléctrica por parte de empresas extranjeras está empeorando la situación. “Hay días que siento que ya no puedo más, ¿adónde iré con mis hijos si nos echan de aquí? No queremos otra hidroeléctrica en esta comunidad”.

Martín, otro vecino, muestra la herida de bala en su pierna. Un grupo de hombres armados lo atacó mientras recogía su cosecha. Eran las tres de la tarde del 5 de octubre de 2024. Recuerda que fue con una pistola nueve milímetros.

Ambos testimonios reflejan el conflicto que viven más de 364 comunidades organizadas en Alta Verapaz, donde megaproyectos como la hidroeléctrica Santa Teresa avanzan sin el consentimiento de las poblaciones. La militarización de estas áreas amenaza la autodeterminación de los pueblos, poniendo en riesgo su territorio, su cultura y su forma de vida frente al avance del modelo extractivista.

“Desde la firma de la paz, todos los gobiernos que han llegado al poder han incumplido la agenda que debía garantizar justicia para los pueblos indígenas como una forma de abordar las causas que provocaron la guerra”, dice Julio González, activista del Colectivo Madre Selva. “En lugar de cumplir estos compromisos, se ha implementado una agenda neoliberal, un modelo económico que privilegia el extractivismo y perpetúa el despojo de tierras”.

González también explica que con el gobierno de Bernardo Arévalo se inició un proceso de diálogo y una atención más abierta al problema de la tierra. “Las órdenes de desalojo provienen del Sistema de Justicia, en particular del Ministerio Público, es un ente autónomo y no pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado”. De hecho, antes de que Arévalo asumiera la presidencia, en enero de 2024, ya existían cerca de 200 órdenes de desalojo. “Esto demuestra la necesidad de una justicia más independiente y menos parcial en favor de los grandes terratenientes”, concluye el activista.

De hecho, de las más de 360 comunidades acompañadas por la UVOC, entre 2000 y 2024 han sido desalojadas 45, y 160 todavía están pendientes de resolución. “Si queremos ver una Guatemala diferente, debe haber equilibrio. Es fundamental mejorar la situación socioeconómica del país, porque son pocos los que se enriquecen y concentran el poder”, señala Morales. “La defensa de nuestros derechos es clave, pero un pueblo sin acceso a educación, sin la posibilidad de leer, escribir y expresarse, tiene menos herramientas para luchar. En Guatemala no somos libres; vivimos bajo persecución y muchas veces debemos escondernos. Aun así, seguimos en la lucha”.