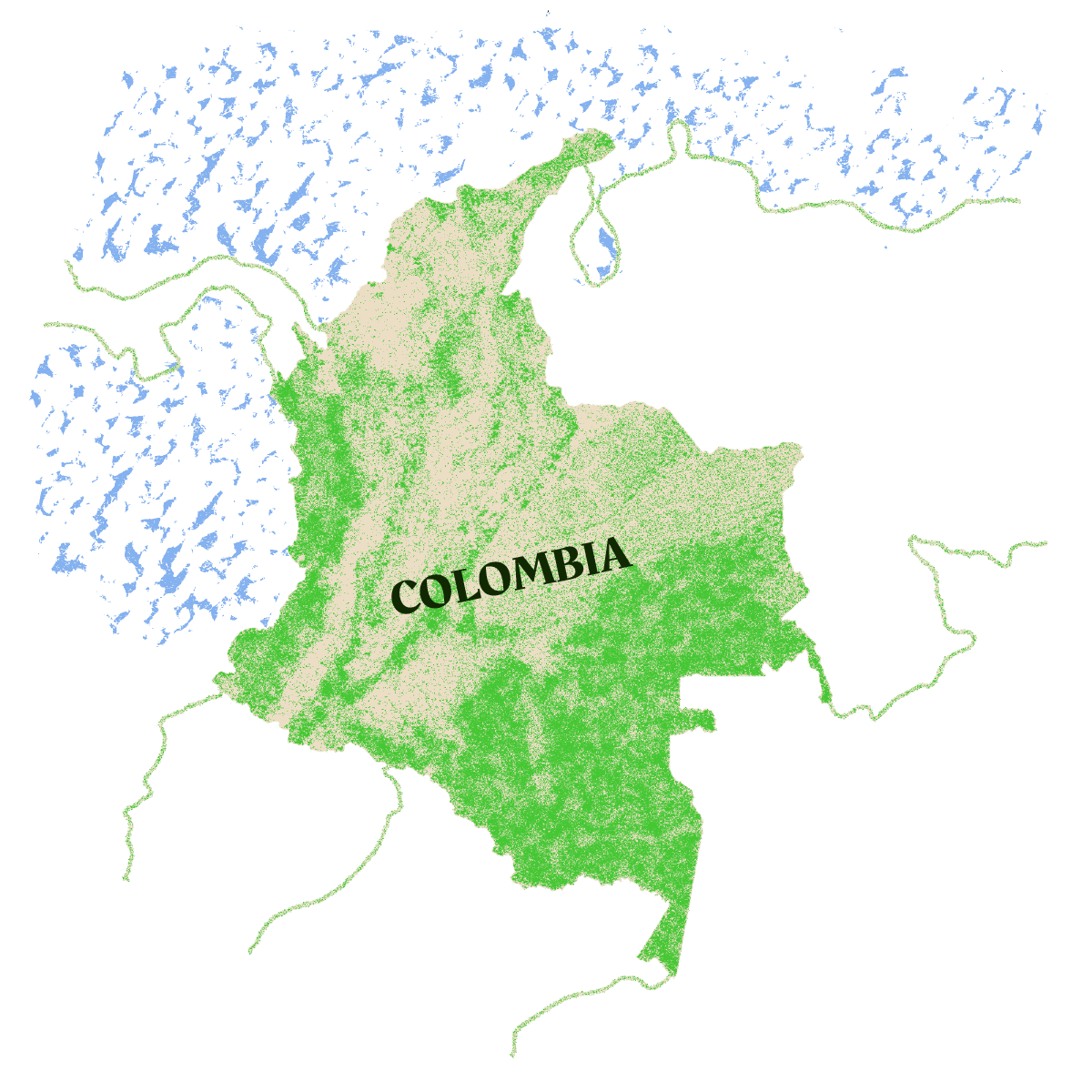

COLOMBIA

FOTOGRAFÍA

Edu León

TEXTO

Patricia Simón

CACARICA

UNA LECCIÓN DE PAZ DESDE LAS PROFUNDIDADES DE LA SELVA

BUENAVENTURA

EL PUEBLO PESCADOR QUE LUCHA CONTRA EL PUERTO QUE SOLO TRAJO MISERIA Y MUERTE

EL SALADO

LAS HERIDAS ABIERTAS DE LA ALIANZA DEL PARAMILITARISMO Y EL ESTADO PARA MASACRAR

LA CIÉNAGA

UNIDAS FRENTE AL DESPOJO

Desde que en 1998 se adoptó la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, Amnistía Internacional estima que más de 3.500 personas defensoras han sido asesinadas por realizar esta labor. Solo durante 2021, al menos 358 personas fueron asesinadas por defender derechos, según el último Análisis Global de Front Line Defenders. Colombia, que a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP sigue inmersa en un conflicto armado y social estrechamente vinculado a la disputa por el control territorial, continúa siendo el lugar más peligroso para quienes defienden la vida: 138 de estas personas fueron asesinadas en el país latinoamericano.

En este contexto de riesgo, las mujeres defensoras juegan un papel fundamental. Están en la primera línea de los procesos de defensa de la tierra y el territorio, articulan sus propias formas de resistencia en los espacios públicos y privados y, en el camino, desafían estructuras de poder racistas y patriarcales a diferentes escalas: frente al Estado y los actores corporativos, pero también en sus hogares, organizaciones y comunidades. Ellas son, de forma mayoritaria, quienes están al frente de las iniciativas locales de recuperación de la memoria y construcción de paz a través de propuestas no-violentas que permiten sostener la vida en contextos de profundas crisis.

Desenterrar la memoria. Defender la vida es un recorrido por cuatro procesos comunitarios de defensa del territorio, de memoria, de verdad y de lucha contra la impunidad que están teniendo lugar en Colombia: escenarios colectivos que re-significan lo acontecido antes, durante y después de los hostigamientos y amenazas, de los desplazamientos forzados y los despojos de tierras, de las masacres y, en definitiva, de las sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos de las que han sido objeto y frente a las que se han rebelado. La Comisión de Justicia y Paz y las comunidades de Cacarica, la Asociación de Mujeres Productoras del Campo y el Colectivo Mujeres al Derecho en la región Caribe, la Asociación NOMADESC y la Fundación Nydia Erika Bautista en Buenaventura son ejemplos de organizaciones y comunidades defensoras que, a pesar del acoso judicial, las difamaciones y las distintas formas de criminalización física, legal y social, exigen verdad, justicia, el fin de la impunidad y un futuro en paz.

BUENAVENTURA

CACARICA

Una lección de paz desde las profundidades de la selva

LA CIÉNAGA

Unidas frente al despojo

EL SALADO

BUENAVENTURA

El pueblo pescador que lucha contra el puerto que sólo trajo miseria y muerte

CACARICA

Una lección de paz desde las profundidades de la selva

LA CIÉNAGA

Unidas frente al despojo

EL SALADO

Las heridas abiertas de la alianza del paramilitarismo y el estado para masacrar

situación actual es de elevado riesgo. Por ello, con esta exposición también pretendemos visibilizar y reconocer su crucial trabajo en defensa de los derechos humanos, en defensa de la vida.

Colombia es el país donde se libra una guerra tan antigua que ahonda sus raíces en la colonización, pero también el territorio con el tejido asociativo más avanzado e imbricado, coordinado desde lo microlocal a lo internacional. Colombia es la tierra de las grandes masacres, de la alianza entre el paramilitarismo, el Ejército y el Estado, de los descuartizamientos con motosierras, de las casas de pique, de los ríos convertidos en fosas comunes. Y también es el territorio donde más procesos comunitarios y comunidades de paz ha puesto en marcha su población. Colombia es el país donde más personas defensoras de la vida y de los derechos humanos son asesinadas cada año, por no resignarse al sometimiento a las bandas criminales, al narcotráfico, al despojo, a la sumisión a las transnacionales. Colombia es también el país al que miramos cuando queremos aprender cómo combatir a los grandes expoliadores de los recursos, cómo proteger el bien común desde lo comunitario, desde las culturas, desde los tribunales y desde las poblaciones más aisladas. Colombia es uno de los grandes laboratorios de hasta dónde puede llegar el neoliberalismo más ecocida y la demostración de que ni los crímenes de lesa humanidad más crueles y sádicos pueden vencer a la solidaridad, a la recuperación de la memoria y a la defensa de la verdad, la justicia y la reparación. Una lucha liderada, mayoritariamente, por mujeres en todo el mundo.

Colombia es, asimismo, el país en el que en 2022 ganó las elecciones presidenciales una coalición de partidos llamada Pacto Histórico, con una agenda ecofeminista y de “paz total”, como ha llamado a su política dirigida a negociar con todos los actores armados para que cesen en su violencia. Por primera vez desde que celebra elecciones democráticas, en Colombia gobierna la izquierda y lo hace con cargos que representan la compleja historia reciente del país. El presidente, Gustavo Petro, economista, exguerrillero del M19, ha sido durante los últimos veinte años uno de los políticos que ha liderado desde las instituciones la persecución de la llamada parapolítica, es decir, los representantes públicos que empleaban los recursos del Estado para actuar con el paramilitarismo en crímenes contra la población. Su vicepresidenta, Francia Márquez, es una reconocida abogada ecofeminista, defensora de los derechos humanos, activista contra la minería industrial, madre soltera y extrabajadora doméstica. Su victoria supuso una gran esperanza de transformación y justicia social para la mayoría de los grupos sociales, tradicionalmente violentados, empobrecidos y ninguneados por el propio Estado. Los desafíos y los obstáculos son numerosos, pero que haya sido posible es una victoria contra la política del miedo.